私の履歴書(旧ホームページから転記)

| 私の履歴書 | ||

|

人生に黄昏時があるとしたら、私の人生の黄昏時はおそらく今の時期がそれに |

||

| 時間に追われるサラリーマンの仕事から解放され、やりたい時にやりたいことを やりたいだけやることが許される年齢になったことに感慨を覚える。 |

||

| っと言っても好きなことをやっているわけではなく、ただ自由にやっているだけだ。 | ||

|

同世代の者、あるいは私より若い世代の者が他界していくのをみて、残りの人生が |

||

| 人にはそれぞれの歩んできた道があり、境遇もそれぞれに異なるのが人生である。 | ||

| 私の人生は世にいう波瀾万丈とか驚天動地の事件もなく平穏な人生であったとは 思う。 |

||

| とは言うものの、振り返ってみると自分の中では大変であった多くのことが思い 出される。 |

||

| 【父の生還】 | ||

| 舞鶴港の資料によると、昭和24年12月1日、旧ソ連のナホトカ港から舞鶴港 に2隻の引揚船が到着した。 |

||

| そのうちの一隻に乗船して父は10年ぶりに旧ソ連から日本に帰国したのだと思 われる。 |

||

|

新婚一年の昭和15年に軍への召集を受けた父が満州で兵役に就いて以降、長い間

満州時代の父と戦友

|

||

|

終戦そして捕虜生活 |

||

| しかし終戦の1週間程前になり、旧ソ連軍は日ソ不可侵条約を一方的に破棄して ロシア・満州の国境を戦車500台を連ねて侵攻してきた。父の部隊のいた所に ソ連軍が攻めてきた時には日本の敗戦が確定していて、ソ連軍は「戦争は終わっ た。君たちは国に返してやろう。持てる限りの身の回りの荷物を持って列車に乗 り込め」と言われ、武器を捨て荷物をまとめて大喜びで列車に乗り込んだという。 |

||

| 列車は夜間にだけ走行し昼間は休止しているから太陽の方向が確認できず、日本に 帰る方向とは逆方向へ走行していることに気付くのが遅くなった。何日か経って電 力関係の知識の豊富な仲間がいて、電柱の向きが逆であることに気付き、日本の方 向に帰っているのではなく、逆にモスクワの方向に向かっているということを察知 して騙されていることがわかり大騒ぎになった。しかし、シベリアの奥地に来て今 さら逃亡しても生きていけるはずもなく、止むなく命令に従うしかなかったという。 最終的に着いた処はシベリアの奥地のチタという街の捕虜収容所であった。 |

||

| その後父は旧ソ連軍の捕虜としてシベリアのチタの収容所に4年3か月の間抑留され 過酷な条件の下で強制労働を強いられた。一説には60万人とも70万人とも言われ る捕虜の中に多くの死者が出たことは歴史にも残っている。 |

||

| 冬場にはマイナス40度以下にもなる極寒の地で、ほとんど食べるものもなく空腹に 堪えながら強制労働に耐えてきた父。 |

||

| 多くの戦友たちが飢えと寒さで命を落としていったが、新婚一年の妻と高齢の両親を 国に残してきた父は『こんな処で死んでたまるか!どんなことをしても生きて日本に 帰るんだ』と歯を食いしばって生き延びたという。 |

||

| 与えられる食事は薄い水のような野菜スープにパンの耳の小さな切れ端が2個浮かん でいる、ほとんど食事とは呼べないものが一日に一膳だけ。これで農場、レンガ工場、 山林の伐採などの強制労働を強いられたわけだ。 |

||

| 生きるためには配給の食事だけでは到底足りないため、いつも念頭にあったのは「食 糧確保」であったということを私が物心ついた時期に父が話してくれた。 |

||

| 食糧を作る農場へ派遣される者は山林伐採やレンガ工場に行く者の為にも食糧を持ち 帰る必要があった。 |

||

| 農場での作業の後、ソ連兵の監視の目を盗んで、とうもろこし、小麦、大豆、ジャガ イモなどを防寒服の懐に隠したり靴底に入れて宿舎まで持ち帰り、ペイチカで焼いた り煮たりして戦友たちと分けあって飢えを凌いだという。 |

||

| 「靴底に大豆を入れると足の裏が刺激されて激痛が走り、二度とやるものではないと 思った」ということを父から弟が聞いていたという。 |

||

| 食糧の持ち帰りが見つかったら当然没収されてしまう。 | ||

| 夜間駅に停車している貨物列車から農作物を盗み出すこともあったという。 | ||

| その際、白い雪景色の中で黒い人影が動くと、監視に見つかりやすく後ろから銃で 狙撃される。耳の後ろを銃弾がかすめる恐怖の体験もしたという。 |

||

| そうしてまでも命がけで食糧を調達しなかったら、飢え死にしてしまうのだ。 | ||

| 私が幼い頃であったため父に詳しく聞き出すこともなく、ただ問わず語りに父が 話すことを黙って聞いていただけであったことが今になって悔やまれる。今なら、 もっと、もっと聞きたいことは山ほどあるが、父が亡くなってから既に40年にな ろうとしている。 一方、母にとっては終戦当時、戦地から引き揚げてくるはずの父が何年経っても 帰ってこない。母は、いつ帰るとも、また生死すらわからない父の帰りをひたす ら待ち続けたという。 初恋の人を今も想い続ける私の性格は母からの遺伝かもしれない。 |

||

|

||

|

母が住んでいたますや旅館

|

||

| 父はシベリア抑留の期間中、捕虜から解放されて日本に帰るためにナホトカの港まで 出向いたことがあったが目の目で船が定員いっぱいになり、帰国は次の機会まで先送 り・・・ということが2度あったと聞いている。 |

||

| そして、昭和24年11月の末になり、ついに父が日本に帰る日がやってきた。 母は引田から舞鶴港まで父を迎えに行ったという。 |

||

| こうして父が再び日本の地を踏んで家族のもとに帰ってきたのは父が12月19日で 満41歳になる手前のことであった。 |

||

| 【絶唱の世界】 | ||

| 小説「絶唱」は掛け落ちで結ばれた園田順吉と山番の娘小雪が軍への召集で引き裂か れ、七年の後に帰国した時には小雪は病に伏せており、看病の甲斐なく死んでしまう。 死んだ小雪との結婚式を挙げ、続いて葬式を出すという悲恋の物語であるが父の場合 は、結婚して生まれた長男が流産し、悲しんでいる間もなく新婚一年で兵役で招集さ れ足掛け10年の軍隊と捕虜生活の後、生きて日本に帰国した。 |

||

| こうしてみると両親は「絶唱」にも負けない悲恋の主人公であったということも最近 になって知った。 |

||

| 【出生】 | ||

| 日本に帰国した父は、母が暮していた翼山が近くに見える引田町のますや旅館の納屋 で暮らした。 |

||

|

翌昭和25年9月、その元牛小屋の納屋で私が生まれるのであるが、もしそこが馬小 父は生まれる子の名前を考え抜いた結果「一郎」に決めた。当時、鳩山一郎という政 余談になるが、弟が生まれた時にも「この名前なら近所にはいない」と自信を持って 三男の時にはもう考える気もなくて、単純に三男だから「三郎」と名付けたが、これ

|

||

| 幼児期の私は聡明ではあったはずだが、夜泣き、疳の虫が強く、翼山の麓にある 石上神社の氏子にされたという。 おそらく隙間風が寒かったか、おむつが冷たくて泣いたのだと思うが当時は癇の 強い子と思われたようである。 |

||

|

|

||

|

翼山 この麓に石上神社がある |

||

|

私が生まれて暫くして、父母と私は小海の父の実家に戻り、祖父母と一緒に暮らす |

||

|

||

| 【幼少期】 | ||

| <逸話> | ||

| 母から聞いている幼児期の出来事で、特に記憶に残っていることが一つある。 | ||

| 両親が畑仕事をしている間、赤ん坊の私を布団にくるんで農道の傍らに寝かせていた という。農道のすぐ横は水路が通っていて田に水を入れるために少し下流で水路を堰 き止めていたので水深は30cm以上にはなっていたはずである。 |

||

| 赤ん坊の私が寝返りをうった時に転げて水路に転落したのであるが両親はそのことに 気づいてはいなかった。 |

||

| 母が気になって赤ん坊の方を見た時、寝ているはずの私がいなかった。 「一郎がおらん、一郎がおらん」と両親が心配して探していたら、下流の堰(せき) の手前で布団にくるまって赤ん坊の私が水に浮かんでいたという。 |

||

| 転がって水路に落下した時の顔の向きがたまたま上向きであったから水を飲まずに済 んだし、布団にくるまったまま転落したから沈まないで浮かんでいたことや水路が堰 き止められていたためそこに留まっていたのが幸いしたという。 |

||

| いろんな幸運が幸いして、偶然にも死なずに済んだという私の赤ん坊の頃の転落事 件である。 |

||

|

|

||

|

その後の私の人生では死に直面する交通事故、喘息での呼吸困難、 |

||

|

||

|

|

||

|

高速道路の後方は翼山。どの方角からみても鳥が翼を拡げた格好に見えるため

今では高速道路になったが右のトンネルの左辺りが幼児期に水路に落ちた

四国縦貫道 高松道 引田インターから徳島方面に向かって500mほど |

||

|

高速道路高松道引田インター入口

♬ この土手道は 自転車を 並べて学校へ行った道

https://www.youtube.com/watch?v=w3yvLzmovMQ

<初めての聞き分け> |

||

| 昭和27年11月、弟、巧が誕生した。いつものように母に「母ちゃん、お乳ほしい」 というと、母は「ねんねができたからおちちはねんねのものやからね。兄ちゃんには もうないんよ」と言われた。それを聞いて悲しくなり、ここで泣いてゴネるか?、 それとも受け入れるか?一瞬戸惑った記憶が今も残っている。そして「うんわかった」 と言って母の言う通りにする大英断をした。 二歳と二か月にして人生で初めての「聞き分け」ができた瞬間であった。 |

||

| 想い起こせば、その後長男としての意識が芽生えていくきっかけになった大きな出来 事であったと今になってわかってきた。 |

||

| また、それが長男の悲哀の始まりでもあった。 | ||

| 長男は我慢しろ、弟が悪くても長男が叱らる・・・これが当たり前になっていくので あった。 |

||

|

その後の人生では優秀ならさらに上のレベルが要求される。正論を言うと素直でない |

||

| <三つ子の魂> | ||

| 幼い頃、母の実家で婚礼があり親族が三三九度の盃を回し飲む場面があった。 三三九度は形式的なもので、実際には酒を注ぐ格好をするだけなのだが、ある 酒好きの男性の順番になり「私、戴きます!」と言ったそうだ。酒を注ぐ係の 人は恰好だけで止めているのに「私、戴きます」「私、戴きます」と何度も言 うものだから周囲の人が笑いを抑えながらもクスクスと小声で笑いだした。 |

||

| そこで幼い私が『笑うたらいかん!』と大声で言ったものだから一同たまらず 爆笑してしまったという逸話が我が家に残っている。 仕切りたがる性格、まっすぐな性格は正に「三つ子の魂百まで」であり、これ が出世の妨げになったことも確かではある。 顔と頭の良さだけで、うまく立ち回れば大出世も可能ではあったと思うが「持 って生まれた性分」は変えられない。 |

||

| <我の強さ> | ||

| 子供のころの私は、曲ったことが大嫌いで、筋を通す性格であった。 そして短気でもあった。 |

||

| それは、祖父、そして父親譲りだと思うが、母も温和な中に頑固さが同居して いるような性格でははあった。 |

||

| 祖父も父も、口で言うより手の方が早いという短気者だった。 私も当然その性格を受け継いで生きてきた。 |

||

| 祖父の性格をよく表わしているエピソードがある。 | ||

| 当時の日本では田植えは手作業で行っていた。近所の女性たちが助け合って田植 えをするのだが、年を取った祖父は田圃の畔から田植えの様子を監督して「そこ の端の列が歪んどる!と言って文句を言っていたという。 |

||

| 稲が育ってしまえば少々の歪みなんか何の問題もないのだが真っすぐでないと許 せないのが私の祖父だった。 |

||

| そんな性格が私、そして私の孫にまで引き継がれているのは怖いような気もする。 | ||

| 幼児の出来事で今も記憶に残っていることがある。 | ||

| 当時の道路は舗装などできていなくて雨の後では土の路面のあちこちに水溜まりが できていた。幼い私が転んで水たまりに入って泣いていたのだが、近所のおばさん が私を起こして母のところに連れて行ってくれた。 私は母に助けてもらいたかったので近所の人が助けてくれたのが気にいらなくて、 自分で元の水溜まりの所に戻って転んで母が来るまで泣いていたというから、我 ながら「我の強さ」は相当のものであったと思う。 |

||

| なんとも呆れた性格であるが孫の優晴も私と似たところがあり、自分でしないと 気が済まず他人がやってくれたことを自分でやり直すという一面がある。 |

||

|

気に入らないと寝転んでダダをこねる様子は爺ちゃんと一緒 |

||

|

<虚弱体質> |

||

| 幼少期の私は病弱でよく寝込んでいたが、後に喘息であったと判明するまで風邪 だと思い込んできた。 |

||

| この喘息体質は34歳になって薬の副作用となって現れ生死を彷徨う非常事態を 招く元となる。 |

||

| 母譲りのためか心臓が弱く弁膜症で医者からは二十歳を過ぎたら気をつけるよう に言われていたと母から聞いたことがある。 母方の従兄弟が心臓が弱いのをみると私も同じ血統だから心臓は強くはないと思う。 |

||

| <登園拒否> | ||

| 私が保育所に通ったのは3年保育の2年目からの入所であったが、病気でなくて も最初の一年はほとんど休んでばかり、いわゆる登園拒否児童で、母は私を月謝 泥棒と呼んでいたことが今も頭に残っている。 |

||

| 長期間欠席する私を祖父が見かねて牛の手綱で私を縛って無理やり保育所まで引 っ張っていかれたこともあったが、途中で年長組の担任の朝倉先生に見られて恥 ずかしい思いをしたことを今も記憶している。 |

||

| 登園拒否の理由は自分にもわからないが、なぜか行きたくなかったのである。 | ||

| 今振り返ると、私は感受性が強い子で、人の言葉、優しさ、厳しさにことさら 強く反応していた。優しくされると感極まって感情が高ぶり自然と涙が出るの である。 |

||

| 周囲からは泣き虫と思われていただろうが、辛くて泣くのではなく嬉しくて泣 いたのだ。 |

||

|

一日家をあけて親戚の家で泊まって翌日自宅に帰ると祖父母や両親に顔を合わす |

||

| 当時登園拒否という言葉はなかったから良かったが私が今の時代に保育所に通っ ていたら大問題児と言われていると思う。 |

||

| 登園拒否はおそらく背骨の異常でホルモン分泌異常があったのだろうと今なら 推測できるが、当時は怠け者、ズル休みと言われていたし、今でもそのように 判断する親は多い。 |

||

| 例えば事故による神経の圧迫が原因であっても、育て方とか根性とか精神論で 片づけてしまおうとする傾向が強いのは困ったものだ。 |

||

| 人は「ホルモン」で動かされているということをわかってほしい。やる気がある とか、積極的だとかいうのはホルモンが十分に分泌されている人である。 「能力」とか「才能」とは別の問題である。 |

||

| あるいは、不安症、恐怖症、パニック障害、ヒステリー、体温調整ができないなど もホルモンの分泌不良、あるいは脳からの指令の伝達不良が原因である。 |

||

| さらに言うと人の「性格」も実は「ホルモン」によって左右されるのだ。 | ||

| また、下世話な話を聞いて笑い飛ばす人と、イヤな思いをする人の違いも、実は ホルモンの分泌具合の違いなのである。 |

||

| これらの症状は背骨の歪みを治して神経の圧迫をとることで脳からの指令が届く ようになり自律神経の働きでホルモンが分泌され体調は正常に戻っていくという ことが人生の終盤になってわかった。 |

||

| 【淡い初恋】 | ||

| 私の初恋は、保育所の年長組の最後の卒園学芸会の時。 | ||

| 「浜千鳥」の歌をバックに二人の女の子がバレイを踊る場面があったが、その時 の白衣に包まれた一人の女の子に胸がときめいたのが私の初恋らしきものであった。 |

||

| その場限りの初恋は淡く短く消えてしまうが、小学2年の頃にその子のお母さん が亡くなり、胸につける母の日のカーネーションの色はみんなと違って白いカー ネーションであった。当時の風習としてお母さんのいない子は白いカーネーション を胸に飾ることになっていたのである。 |

||

| なんでわざわざ取り立てて違う色にするんだろう、同じでいいのにと子供心に疑問 を持ったことを今も覚えている。 |

||

| 【小学校の参観日】 | ||

| 小学校の参観日には必ずと言うほどでもないが、父が来ていたことが多かった。 | ||

| 小学校に入学する時に父から言われた言葉は「父ちゃんはもう年やから勉強を教えて やれん。まっすぐ前を向いて先生の言うことを一言も漏らさないように全部聞いて帰 れ」・・・この言葉は、以後、中学を卒業するまで私の脳裏にずっと残っていた。 |

||

| まっすぐ前を向いて先生の言葉を全部聞きとる・・・近所のおばさんから「相撲の 前頭三枚目」と言われた。 |

||

| つまり「頭を前に向けた三枚目の男の子」という意味である。 実際は二枚目だったはずだが三枚目の方が語呂がいい。 |

||

| 幼少の頃には近所のおばさん連中から「うなじの白い可愛いい子やね」とよく言われ たものだが、いつの間にか白いうなじはなくなって白髪が目立つようになってしまった。 |

||

| 小学一年の参観で一番うれしかったのは、算数の時間である。 | ||

| 一枚の紙を二つに切って、それを重ねてさらに二つに切ると何枚になりますか?と いう問題。 |

||

| 四枚という答えは多くの子供ができるが、さらに二つに切ると八枚になり、八枚が 十六枚になるところでは次第に答えられる人数が減ってくる。次は三十二枚と答え たのは私だけだったと記憶している、次は六十四枚、これも私だけ。 |

||

| そして百二十八枚まで答えることができた時に後ろの父兄席を見ると、立ったまま の父がにこにこして喜んでいた。 |

||

| このころから勉強が楽しくなったような気がする。 | ||

| この頃、田舎にも電化製品が普及してきて近所のお金持ちの家にはテレビがあった。 6年生の上級生をリーダーに小学生が数人で「テレビ見せてください」と押し掛ける のであるが、奥さんはお茶とお菓子を出してもてなしてくれた。 |

||

| 居間に並んで正座して月光仮面をみた記憶が残っている。当時の撮影技術はお粗末な ものだったが、当時の番組の録画をネットで購入して今見てもやはりワクワクする。 |

||

| 月光仮面の番組は1年半の放映のあと小学3年の時に突然中止になったが、その理由は 月光仮面の真似をして風呂敷をかぶって飛び降りて死んだ子がいるため有害番組のレッ テルを貼られ番組が中止になったということだった。真似をする奴が悪い思うが世間 の判断はどこかおかしいと、この頃から思うようになった。 |

||

| 【小学二年生】 | ||

| 幼少の頃の私は努力をしなくてもお勉強はよくできる子だったと思うが、母親譲り なのか運動神経はにぶい子だった。 |

||

| 祖母の家系の血筋を継いだのか父同様体が小さくて痩せていて骨と皮と筋だけ、 母は「骨皮筋衛門」と呼んでいた。背の順に並ぶと男子では前から6番目。 |

||

| 鉄棒とか器械体操は大の苦手、かけっこは6人中必ず5番目と決まっていた。 | ||

| 父は運動が得意であったようで、私の運動オンチにはいつも歯ぎしりをして悔しい 思いをしていたように思う。その父も子供の頃にどうしても勝てない同級生がいて 「安倍岩太郎さんには勝てなかった」ということを何度か聞かされた。 その息子が私の同級生だということがずっと後になってわかったのだが、彼の身体 能力の高さはズバ抜けていたから後になって父の言っていることが良く分かった。 |

||

| <祖父 友吉> |

||

| 祖父も運動神経は優れていて、近所の人から頼まれて大阪の市場に出す「まったけ」 を振り分け荷物にして担いで徳島の旧吉野川の船着場まで走って運んでいたという。 |

||

| 香川と徳島の県境にある大坂峠のつづら折りの山道は道なりに走ったのでは時間がか かるから、山の斜面を駆け上って時間を節約したということも聞いた。今の時代なら 十分オリンピックにも出場できる体力はあったと思うが、晩年は傷めた膝が曲がらな くなって、肩膝を伸ばしたまま食事を摂っていた記憶がある。(今なら膝の痛みは治 してあげられるのに) |

||

| また、祖父友吉の性格は厳格で几帳面な性格であったと聞いている。 | ||

| 昔は田植えは早乙女といって農家の女性が助け合ってお互いの田の田植えをしていた ようだ。 |

||

| 早乙女さんたちが並んで田植えをしている水田の畔(あぜ)に祖父がやってきて、植 え方の監督をするらしい。 |

||

| 『そこ、右端の苗がちょっと曲がっとる』と指摘をして修正させるというから周囲の 人にとっては面倒な爺さんだったに違いない。 |

||

| 歪んでいようと曲がっていようと収穫の時になれば株が成長して何の支障もないのだ が性格的に許せないのだろう。 |

||

| 祖父の血を引く私も、その気持ちはわかる気がする。 | ||

| 私の娘も細かなことが気になる性格で「チラシの文字のサイズが異なっていると許せ ない」のだとか。 |

||

| 祖父の生い立ちを母から聞いたことがあるが、当時は「産後の肥立ちが悪い」という 理由で離縁され、祖父の母親は乳飲み子を残して徳島県上板町の嫁ぎ先から実家に帰 されたという。 祖父の父親は幼い乳飲み子を育てるために「米の研ぎ汁」を飲ませてたがそんなもの では母乳の代用にはならないのは当然である。 |

||

| そこで困ってお腹を空かせて泣く赤子(祖父)を懐に入れて、泥酔状態で徳島から香 川まで歩いてやってきて赤子(祖父)を祖父の母親に預けて帰ったということを聞い ている。 |

||

| 祖父の母親の兄夫婦は子どもがいなかったので、妹の子である祖父を自分たちの実子 として籍を入れ育てたという。 |

||

| そんな生い立ちの祖父は働き者で、コツコツお金を貯めては土地や山林を買い足して いった。 |

||

| そのおかげで、祖父母が買い足した農地が八十年後に高速道路用地として収用され大 金が舞い込んできたのは幸運であった。これがなかったら破産していただろう! |

||

| <下の弟> | ||

| 中学生の頃であったか、農作業をしながら父が言った言葉が『いつのことかはわ からんが将来ここに必ず高速道路が通るからこの土地は絶対に手放してはいかん』 |

||

| しかし、そんなことは忘れてしまい、父が亡くなってから私の弟に「農業をする のであれば農地を全部譲渡するがどうか?」と訊いたことがあった。 弟は「そんなものは要らん」と言ったから農地はそのまま私の名義にしておいた。 |

||

| (※土地や山林は父からの生前贈与で全て長男である私の名義になっていた。) | ||

| それが十数年後には高速道路用地として収用され大金に変わるのだが、弟も欲が なく悔しがる様子もない。 |

||

| 三十数年後、高速道路が計画されたが、当初の計画では、父の話とはまったく違う 位置に高速道路が通るということであった。「あーあ、外れたなー」こう思ってい たら、計画変更で我が家の農地の真ん中を斜めに横切るように道路がつくことにな り、農地の両端に道路として不要な三角形の土地が残されるような図面であった。 変な形で農地を残されても使いようがないから全部買い取ってほしいと言ったが 「要らない土地は買い上げはできない」と断られた。 |

||

| 困ったものだと思っていたら、再度の計画変更でドンぴしゃり、父が考えていた 位置に道路が通ることになった。農地はほぼすべて三十数年も前の父の言葉通り に高速道路がついて収用されたのだが、父がなぜ将来のことがわかったのか今も 不思議である。 |

||

| <祖母 ナツ> | ||

| 祖父の嫁(祖母)もよく働き頭のいい女性であったという。 | ||

| 当時の人は学校には行っていないため読み書きはできなかったが、御詠歌などは 一度聞けば覚えてしまい諳(そら)んじていたという。祖母は運動神経が良く足 も速かったそうである。 |

||

| そういえば祖母の実家の家系は体は小さいが俊足が揃っている。私の同級生の順子 も体は小さいが運動会では足が速かった。 |

||

| そんな両親から生まれた父は足が速く運動は得意であったというから私の(母譲り の)運動音痴には歯がゆい思いをしていたわけである。 |

||

| 足の速い家系であることが、ずっと後に私の腹違いの姉を父の子だと確信する決め 手になったのも不思議な縁である。 |

||

| 【小学三年生】正夢 | ||

| 夜中に授業の夢をみた。石橋先生の質問に対して「ハイ」と手を挙げたのは私だけ だった。他のみんなもわかっていたと思うが、他には誰も手を挙げなかった。 すると先生が「こんな簡単なことがわからないのか。全員立て!」と言ってコメカミ をピクピクさせて怒り出した。 |

||

| 実はそれは夢であったのだが、その日の授業で、夢と全く同じ光景を体験したのに は驚いた。 |

||

| 先生の質問に手を挙げる生徒が少ないという理由で「全員立て!」と言って怒り出 した。 |

||

| 先生のコメカミがピクピク震えている様子はまさに前夜にみた夢の光景と全く同じ だった。 |

||

| これを正夢ということはずっと後になって知ったことだ。 | ||

| <指比べ> | ||

| 当時、家の前の交番の娘で吉野照子さんというかわいい女の子がいた。チョウチョ が舞う菜の花畑で、その子が手の大きさを比べようというから手のひらを合わせて みたら、なんと中指の長さがちょうど第一関節の長さ分だけ私の指が短かかった。 年齢が3歳も下の女の子よリ小さな手をしていて恥ずかしかった。 |

||

| <珠算教室> | ||

| その頃は父が離れの納屋の一階を算盤教室に貸していて大勢の子どもたちが算盤を 習いに来ていた。先生は農協に勤務していた久保諭先生だった。 |

||

| 当時は電卓やコンピューターはなく「読み・書き・そろばん」が通用する時代だったのだ。 | ||

| 初期の頃には書道教室もやっていてほんの少しだけ習った記憶がある。 | ||

| 私は小学三年生のころにはすでに算盤教室に通っていたと思う。 おかげで銀行に就職してからも計算には何の苦労もしなかった。 |

||

| 【小学四年生】 | ||

| 算数の問題でひとつだけ、どうしてもわからない問題があった。それがどんな問題 であったのかは覚えていないが、山口先生に居残りをさせられて、できるまで何度 もやり直しをさせられ、悔しくて泣いたことを今も覚えている。 |

||

| そのころであったと思うが、初めて友達の平田積君とけんかをしたことを覚えている。 ささいな小競り合いのようなものだが、手首を痛めてしまったのを一人の女の子がみて 私のことをかばってくれたことがはっきり記憶に残っている。 |

||

| その子が一般的な初恋の人だと思う。子ども心をときめかせた淡い恋であった。 | ||

| しかし本当の初恋はもっと後に経験することになる。 | ||

| 後に中学に通うようになって自転車通学の彼女の姿が見えると遥か100メートル先 の彼女に胸がドキドキしたものだ。 |

||

| 【小学五年生】 | ||

| 小学校時代の私は体が弱くよく病気で欠席していた。 毎年冬になると風邪で休むことは恒例になっていた。 |

||

| 特に五年生の冬には1週間も寝込んでしまった。今から思うとあれは「風邪」では なく「喘息」であったが、当時は喘息という病名も知らなかった。 |

||

| 一週間も休むとさすがに授業の進行が気になって、病床で算数の本をみて自習した ことが一度だけあった。 |

||

| 教科書の挿絵に大きな大人の自転車と小さな子供の自転車をが走っている絵があり、 円周率の問題の単元であったことを記憶している。 |

||

| 一週間も休んでいたので、授業はかなり先に進んでいるだろうと思っていたら何と、 授業は全く進んでいなかった。 |

||

| 初めての予習をしたところだから先生の質問にも簡単に答えられる。 | ||

| 先生から「挿絵の2台の自転車は何を意味しているのでしょう」と聞かれて「子供用 の自転車は車輪の直径が短いから同じように車輪が一回転しても進む距離は短い」と いうことを絵で表しているのだと答えると大正解! |

||

| 後で友達から聞いたことだが、私が風邪で休んでいる間は、先生は「丸山君がいない から授業はしません」と言ってクラスのみんなはずっと自習をさせられたということ であった。 |

||

| 今の時代では考えられないことだが、当時はこんなこともあったのだ。 | ||

| おそらく私が休むのは一日程度だと思って授業を進めるのを待ってくれたのだと思う が、その年は胸が苦しくて月曜から土曜まで休んでしまった。 今から考えたら風邪ではなく喘息の症状だと思うが当時は風邪だと言われていた。 |

||

| このころから持前の頑固さが現われて、何事にも妥協は許さなかったように思う。 先生の説明に納得がいかなかったら徹底的に質問をするし持論は曲げなかった。 |

||

| 正しいことを主張しているのだから何の問題もないと思うが、後になって世間は正 論だけでは渡っていけないことがわかってくることになる。 |

||

| 正論は曲げないというこの性格が人生を左右するなど当時は夢にも思ってはいなかった。 | ||

| 後に、父が私に何度かさりげなく言っていた言葉・・・ 「犬は吠えて噛みつく犬よりも、尻尾を振る犬が可愛いい」。 |

||

| 当時の私は、なんとなく意味は分かっていたと思うが、性格や人との接し方を変える までには至らなかった。 |

||

| 正論は曲げられないのだ。上司だろうが、先輩だろうが、後には支店長であろうが、 頭取であろうが正しいことは主張する。 |

||

| 曲げないのだ。 | ||

| 特に先生に対しては「清く正しく崇高な存在」だと信じていたから、先生が間違った ことをいうのは許せなかった。 |

||

| 今から考えれば先生だって人の子、たまたま選んだ職業が先生だったということだが、 幼いころの私には先生は絶対的な存在であった。 |

||

| こんな性格を少しでも変えられたら人生はもっと変わっていたに違いない。 聡明さと頭脳の良さだけで世渡りはできないのだから。 |

||

| しかし、こんな私が社会人になってマサヱ叔母さんから言われたことが「一郎さん、 ずいぶん丸くなったなぁ」・・・ |

||

| 幼児期の私は角が立っていたのが、銀行に入って少しは角がとれたという意味だった と記憶している。 |

||

| 銀行員時代は「政治は語らず、私見は延べず、お客の前では野球の話はしない」とい うことを教えられた。 |

||

| 野球の話になると好きなチームがそれぞれ違うから反感を買うことになり営業に支障 が出るということのようだ。 |

||

| <合奏の大太鼓> | ||

| 私が育ったのは田舎の小さな小学校で全校生徒は二百人余り、私の学年は男女で38人 であった。 |

||

| 合奏の時に大太鼓をやらされるのが実は厭だった。 | ||

| 卒業式では在校生代表の送辞の挨拶をやらされるのであるが、今とは違ってリハーサル など一切なし。式の当日の朝になって全校生徒が講堂に集まりかけたところで担任の 二宮先生に呼び止められて、挨拶の原稿を渡される。そして「これを今から覚えなさい」 と言われるが読むだけなら何とか読めても暗記はむずかしい。それを何とか覚えて本番 を迎えるが、あがってしまってうまく言えない。 冷汗がタラタラ、心臓はドキドキ。「急に言われてもできないよー」と文句をいう術も 知らず、大恥をかいたあの日のことは、今も脳裏に残っている。 |

||

| 【小学六年生】 | ||

| 子どもの頃の私は、感受性が強いと言われた。 少しのことでも感情が高まって涙があふれてしまう。悲しくて泣いているわけでは ないが感情が極まって涙が出るのである。またすぐに顔が赤くなる赤面症だった。 |

||

| 感受性の問題であるのかどうかはわからないが、流行歌であるメロディーを聴くと 決まって胸が締め付けられる思いをする歌がある。最近は鈍感なのか、歌を聴いて 胸が締まることはないが、子どものころから四十歳代までは決まってそうであった。 |

||

| 三橋美智也さんの「古城」の 「♪ あああー、仰げばわびし 天守閣」の部分の特 に「♪ あああー」のところで胸が締まる思いがするのだった。 また、舟木一夫さんが歌った昭和の名曲「高校三年生」の「♪ あーあーあああー・ ・・」の部分でも同じように胸が締まるのであるが、これが、ジャズのブルーノート の陰鬱な感じと関連があるのではないかと最近思うようになった。 |

||

| この頃にはすでに鳩やウサギを飼っていた。 動物は毎日接していると可愛いものである。 廃材を使ってハト小屋やウサギ小屋を作っていたから工作は得意だったのだと思う。 |

||

|

<素直でない> |

||

| 六年生の時であったか五年生の時であったか記憶が定かでないが父兄参観の日の懇談会 の席で大勢の父兄の前で母は担任の先生から「丸山君は素直さが足りない」と言われ 恥をかいて帰ってきた。そのことを母から叱責されたのであるが具体的に何のことを 言っているのかは全くわからない。とにかく酷く叱られたことを記憶している。 |

||

| 後に振り返ってみると思い当たる出来事があった。 | ||

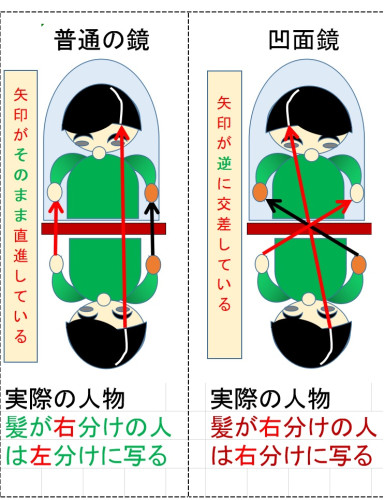

| 理科の時間に先生から「鏡は反対に映るか、そのまま映るか」という質問があり、クラ スのみんなは「鏡は反対に映る」と答えた。 |

||

| しかし私は「鏡はそのまま映る」と答えたのだった。理由は「鏡には像がそのまま映る から反対にみえるのだ」ということであった。 |

||

| おそらくこのことをもって「丸山君は素直でない」と言われたのだろうと思う。 | ||

| 母は細かな事情は知らないはずであるが当時の母の怒りは凄まじくこっぴどく叱られた のであった。しかし、今考えても間違ってはいないと思っている。 |

||

|

||

| 物事には道理がある。物の道理に沿って考えたり行動すればおかしな結果にはならない のであるが、世間では物の道理を考えないで過ちに気づいていない人が多いのには閉口 してしまう。 |

||

|

物事は原因があって結果があるのである。結果を変えたければ原因を変えなければいけ 物の道理、原因と結果、真の原因の究明・・・これらのキーワードをよく噛み締めて |

||

| <例えば「鬱」> | ||

| 世間では「上司に叱責されてうつ病になった」とかいうことがあるが、それは順番が 逆なのだ。事故などの強い衝撃で背骨の3番が変形し神経が圧迫されて脳からのコン トロールができずホルモンの分泌がうまくいっていない状態で上司から叱責されると ストレスに耐えるホルモンの分泌が悪く耐えられなくなって仕事を休んでしまうのだ。 (世間では鬱病といわれている) |

||

| 真の原因は背骨の歪みによる神経の圧迫で自立神経の働きが阻害されストレスに対抗 するホルモンが分泌されていないために上司の叱責(ストレス)に耐えられないのだ。 上司の叱責で鬱になったのではなく、鬱の状態だから上司の叱責に耐えられないので ある。つまり、上司からの叱責はきっかけであって原因ではないのだ。 |

||

| 多くの慢性病に関してもロックフェラー詐欺医学では原因不明などと原因を隠蔽して いるが、真の原因を究明してそこを治せば多くの慢性病は治ってしまう。だから故意 に真の原因を隠して病気を治すフリをしているのが現代医学である。 |

||

| 物の道理、原因と結果、真の原因の究明・・・これらのキーワードをよく噛み締めて みたら世の中の問題の大半は解決できる。 |

||

|

小学六年の修学旅行 左が私 右は平田積君 |

||

| 多くの慢性病に関してもロックフェラー詐欺医学では原因不明などと原因を隠蔽しているが、真の原因を究明してそこを治せば多くの慢性病は治ってしまう。だから故意に真の原因を隠して病気を治すフリをしているのが現代医学である。 | ||

| 物の道理、原因と結果、真の原因の究明・・・これらのキーワードをよく噛み締めてみたら世の中の問題の大半は解決できる。 | ||

|

<素直さの本質>

集団をまとめるには集団のメンバーが素直でなければ統率がとれなくなる。 当然、教育の世界でも「素直なよゐこ」を育成することになる。 今流行していると騒がれている「コロナウイルス」を例にとってみるとこのことが つまりインフルエンザウイルスも詐欺だったのだ。 これをインフルエンザウイルスと呼んでワクチンで防げることにしてきたのである。 怖いのは5G電波なのだが、素直なだけが取り柄の日本人は何も考えないでメディアに 素直になることを教え込まれた愚かな人類は何も知らないまま調教されて死んでいく。

<悪徳ビジネス>

|

||

| <父の恩師> | ||

| 父が尋常高等小学校を卒業する前に担任の上原先生から教師になることを勧められ、 師範学校に進学させてもらえるよう先生から父親(私の祖父友吉)に頼んでくれる ことになり先生が家に来てくれたという。 |

||

| 祖父友吉は「先生、百姓の子が百姓をしないでどうするんですか?」とまるで取り合 わなかったらしく、上原先生は父を抱きしめて「お前は不憫な奴だ」と泣いてくれた ということを父から何度か聞いている。 |

||

| 上原先生は後に志度町の河内家の婿養子になり、定年まで教師として勤められたとい うことを父から聞いている。 |

||

| 父は晩年になっても時折、上原先生に会いたいと言っていた。 | ||

| 【中学一年生】 | ||

| 昭和38年4月、中学に入学。私の地区には小学校までしかなく、中学は町の中学校 へ自転車で通うことになっていた。 |

||

| 身長138センチの小さな体に大きな自転車は似合わない。すれ違う車を避けようと して地面に足をつけようとしたが足が届かず道端の田んぼに倒れ込んだこともあった。 |

||

| <サボテンとの出会い> グロテスクな姿と見事なばかりの花の華麗さに惹かれてサボテンの蒐集にも熱心であ った。当時、白鳥中学の岡田元博先生がサボテンの大家で温室を6棟ほど持っておら れた。友達の岡田正志君と自転車で行ってサボテンを見たり、小さなサボテンを買っ て帰るのが何よりの楽しみであった。 |

||

| 当時自作の温室は岡田先生の真似をした三角屋根だったが、百五十種類ほどのサボテ ンを集めて楽しんでいた。いつぞやの台風で飛んでしまってサボテンもどこかに行っ てしまったが、棘(とげ)のあるもの(バラ)が好きなであるのは今も変わらない。 |

||

| この時の同級生で印象に残っているのが橋本勝久君と安倍英昭君。 | ||

| 橋本君は背が高くて容姿は二枚目。当時流行の青春ドラマの主人公にもなれる見事な ルックスであった。安倍君は運動神経抜群、身体能力は並はずれていた。二人とも バスケットをしていてかっこよかった。 |

||

| その安倍君のお父さんは彼が幼い時に亡くなったらしいが、私の父と同級生だったと いうことを後で知った。年老いた父から何度か聞いた話では、父が勉強でどうしても 勝てなかったのが安倍岩太郎さん、つまり安倍君のお父さんであったのだが当時は岩 太郎さんと英昭君が結びつかず、何のことやらわからなかった。 |

||

| <舟木一夫さん> | ||

| この年の6月には舟木一夫の「高校三年生」が大ヒットするが、私がラジオで歌を聴 いて、すぐに紙と鉛筆を取って歌詞をメモしメロディーを覚えようとしたのは、これが 最初であった。その後ラジオを聴いていい歌だなと思うと歌詞をメモしたのはほとんど が舟木一夫の学園ソングであった。 |

||

| 小さなトランジスタラジオの音声が電波の影響で途切れそうになるのを耳を擦りつけて 聞き取ったあの日。電波の影響ではなく電池が切れそうだったのだということは後でわ かったことだ。 |

||

| その後、舟木一夫さんは私の歌の師匠として(勝手に決めて)心に残っており今も変わ ることはない。 |

||

| 私は歌手のコンサートに出かけることはないのだが、舟木さんのコンサートには二度行 った。 |

||

| 一度目は昭和60年秋、東京芝の厚生年金会館、舟木さんが40歳の時だった。 | ||

| 少し早めに会場に着くと周辺に中年のご婦人が並んでいる。並んでいるファン層が想定 外の年配だからここは舟木さんのコンサート会場ではないと思って周辺を歩いて探して みたが、やはりそこしかない。しかし若い女性が詰めかけているはずの舟木さんのコン サート会場だとは思えない雰囲気。 |

||

| 日を間違えたのかと不安になったりしたが、やはりそこがコンサート会場であった。 舟木さんのファンも相応に年齢を重ねていたのだ。 っということは私も歳をとっていたことになる。 |

||

| 当時35歳、東京の日本生産性本部の「経営コンサルタント養成講座」に銀行から一年 間派遣されてお勉強をしていた時であった。 |

||

| 二度目に舟木さんのコンサートに行ったのは令和元年7月のこと。 | ||

| さすがの舟木さんも75歳にもなればコンサートはガラガラだろうと思い「最後の一人 になっても俺は舟木さんの歌を聴きに行くぞ。枯れ木も山の賑わいだ」と意気込んで行 ってみた。ところがなんと会場はほぼ満席。さすが実力の舟木さん。 |

||

| 当日券は残り少なく、もう少しで売り切れてしまうところで「♫残り~少ない~切符を 胸に~ ♪」であった。 |

||

| 一人の年老いた足の悪い女性が会場の後ろの方の席から介護の人の手を借りて長い時間 をかけてヨタヨタと歩いてステージの前まで行って自分の手で舟木さんにプレゼントを 渡していた、あの光景。 |

||

| あの女性も五十年以上も前から同じ想いを胸にして生きてきたんだろう。 自分の手でプレゼントを手渡したいというその思いは痛いほどわかる。 |

||

| 決して豊かな時代ではなかったが貧しいと思ったことはなかった。夢があり、希望が あり、未来があった。満たされなくても不自由だとは思わなかった。 |

||

| 舟木さんが言っていたように「青春のひと時を共有し、同じ空気を吸い、同じニュース を観て育った同世代の人は、いつの時代になっても思いが通じるのだろう。 |

||

| 【中学二年生】 | ||

| この頃はちょうど成長期であったと思う。 | ||

|

||

| 岡本明文君には一度も勝てなかったのだ。 | ||

| 担任の先生から「岡本君と丸山君は東大でも行けるから頑張りなさい」と言われた ことを今も覚えているが、残念ながら我が家は父の方針で「長男は家から出るな。 進学は家から通える国立大学、就職も家から通える仕事に限る」と言われていた。 しかし「二人の弟は好きな大学へ行っていいから自活しろ」ということであった。 |

||

| 父は長男でありながら兵役の為、両親と新婚1年の妻を残して10年近くも満州、 シベリアで暮らし家を留守にした。だから父の家に対する思いがわかるような気が して、素直に父の意向に従ったのがこの時期であった。 |

||

| とは言うものの素直に従ったのは「進学は家から通える国立大学、就職は地元の銀 行」という2点だけ! 実は父は三人の息子の誰かを医者にさせたかったのだが「一生、病人やけが人の顔を 見て過ごす仕事は嫌です」と言う考えであったから、本来の理系を避けあえて文系の 道を選んだ。二人の弟も同様で、本来理系の頭であるが文系に進んだ。 父が言った『家から通える国立大学』とは徳島大学医学部であり、家から通える就職 先とは開業医を想定していたのだということはずっと後でわかったことである。 理系を選択し医学部に進学していたら、今頃は詐欺コロナの実行犯として逮捕されて いることだろう。 ももしくは、正論を吐いて医師会と対立して干されているかもしれない。 そう考えると文系を選択し銀行に就職したことは大正解であった。 |

||

| 幼いころから父は戦争体験や捕虜の生活を問わず語りに話してくれたが、この頃が 一番戦争の話が多かったと思う。当時の私には時代背景もわからず、ただ黙って聞 いていただけであった。 今なら根堀り葉堀り、聞きたいことは山ほどあるが・・・。 |

||

| 【中学三年生】 | ||

| 当時、私の住んでいた地区では畳表に使う「イグサ」の栽培が盛んであった。 近所の農家はほとんどの家が「イグサ」を栽培していた。 「イグサ」は冬の寒い時期に水田の氷を割りながら植え付けをし、真夏の炎天下で 刈り取って染土で染色して天日で乾燥し畳表の原料として出荷していた。 炎天下での農作業は厳しいものであったが、高収入になるため、父は私が26歳に なるまでイグサの栽培を続けていた。 従って私も銀行に就職してからも26歳まで農作業を手伝っていた。 |

||

続く